[VII]

Vorwort zur siebenten Auflage.

V2.1Die vorliegende siebente Auflage dieser zuerst im J. 1854 erschienenen Schrift unterscheidet sich von der fünften (1876) und sechsten (1881) nicht durch wesentliche Umgestaltung, sondern nur durch mancherlei erklärende und

erweiternde Beisätze. Ich möchte sie am liebsten mit denselben Worten einleiten, welche

der treffliche Fr. Th. Vischer so eben dem Wiederabdruck einer älteren Abhandlung („der Traum“) vorausschickt.1„Ich nehme“, sagt Vischer, „diese Studie in die gegenwärtige Sammlung auf, ohne sie gegen Angriffe, die sie erfahren

hat, zu schützen. Auch verbessernden Ueberarbeitens habe ich mich enthalten, ausgenommen

kleine unwichtige Nachhülfen. Ich würde jetzt manches vielleicht anders sagen, mehr

auseinandersetzen,

[VIII] gedeckter, beschirmter hinstellen; wem gefällt eine Arbeit ganz, wenn er sie nach

Jahren wieder liest? Allein man weiß auch, wie leicht mit nachbesserndem Eingreifen

mehr verderbt als besser gemacht wird.“

V2.2Wollte ich hier in Polemik eingehen, auf alle Kritiken antwortend, welche meine Schrift

hervorgerufen hat, so würde dieses Büchlein zu einem erschreckend starken Band anschwellen.

Meine Ueberzeugungen sind dieselben geblieben, desgleichen die Positionen der schroff

sich gegenüberstehenden Musikparteien der Gegenwart.2 Der Leser wird mir daher wohl auch die Wiederholung einiger Bemerkungen gestatten,

mit welchen ich das Erscheinen der dritten Auflage begleitet habe. Der Mängel dieser Abhandlung bin ich mir sehr lebhaft bewußt. Demungeachtet

hat das weit über Erwarten günstige Schicksal der früheren Auflagen und der mich hocherfreuende

Antheil,

[IX] mit welchem bedeutende Fachmänner philosophischer wie musikalischer Disziplin davon

Act nahmen, mich überzeugt, daß meine Ideen, auch in der etwas scharfen und rhapsodischen

Weise ihres ursprünglichen Auftretens auf gutes Erdreich gefallen sind. Eine merkwürdige

Uebereinstimmung mit diesen Anschauungen fand ich, auf’s freudigste überrascht, in

den erst vor 10 Jahren, nach dem Tode des Dichters, erschienenen kleinen Aufsätzen

und Aphorismen über Musik von Grillparzer. Einige der werthvollsten dieser Aussprüche habe ich in dieser neuen Auflage zu citiren

mir nicht versagen können; ausführlicher davon ist in meinem Essay: „Grillparzer und die Musik“ gehandelt.3

V2.3Leidenschaftliche Gegner haben mir mitunter eine vollständige Polemik gegen Alles,

was Gefühl heißt, aufgedichtet, während jeder unbefangene und aufmerksame Leser doch

unschwer erkennt, daß ich nur gegen die falsche Einmischung der Gefühle in die Wissenschaft protestire, also gegen jene ästhetischen Schwärmer kämpfe, die mit der Prätension,

den Musiker zu belehren, nur ihre klingenden Opiumträume auslegen. Ich theile vollkommen

die Ansicht, daß der letzte Werth des Schönen immer auf unmittelbarer Evidenz des

Gefühls be

[X]ruhen wird. Aber ebenso fest halte ich an der Ueberzeugung, daß man aus all’ den üblichen

Appellationen an das Gefühl nicht ein einziges musikalisches Gesetz ableiten kann.

V2.4Diese Ueberzeugung bildet den einen, den negativen Hauptsatz dieser Untersuchung. Er wendet sich zuerst und vornehmlich gegen die allgemein verbreitete Ansicht, die Musik habe „Gefühle darzustellen“. Es ist nicht einzusehen, wie man daraus die „Forderung einer absoluten Gefühllosigkeit der Musik“ herleiten will. Die Rose duftet, aber ihr „Inhalt“ ist doch nicht „die Darstellung des Duftes“; der Wald verbreitet schattige Kühle, allein er stellt doch nicht „das Gefühl schattiger Kühle dar.“ Es ist kein müßiges Wortgefecht, wenn ausdrücklich gegen den Begriff „darstellen“ vorgegangen wird, denn aus ihm sind die größten Irrthümer der musikalischen Aesthetik entsprungen. Etwas „darstellen“ involvirt immer die Vorstellung von zwei getrennten, verschiedenen Dingen, deren eines erst ausdrücklich durch einen besonderen Act auf das andere bezogen wird.

V2.5Emanuel Geibel hat durch ein glückliches Bild dies Verhältniß anschaulicher und erfreulicher ausgedrückt,

als philosophische Analyse es vermochte, und zwar in dem Distichon:4

[XI]„Warum glückt es dir nie, Musik mit Worten zu schildern? / Weil sie, ein rein Element, Bild und Gedanken verschmäht. / Selbst das Gefühl ist nur wie ein sanft durchscheinender Flußgrund, / Drauf ihr klingender Strom schwellend und sinkend entrollt.“ /

Wenn dies schöne Sinngedicht obendrein unter dem nachhallenden Eindruck dieser Schrift entstand, wie ich zu vermuthen Anlaß habe, so muß sich meine, von poetischen Gemüthern zumeist verketzerte Anschauung doch auch mit wahrer Poesie leidlich vertragen.

V2.6Jenem negativen Hauptsatz steht correspondirend der positive gegenüber: die Schönheit eines Tonstücks ist specifisch musikalisch, d. h. den Tonverbindungen ohne Bezug auf einen fremden, außermusikalischen Gedankenkreis

innewohnend. Es lag in der redlichen Absicht des Verfassers, das „Musikalisch-Schöne“

als Lebensfrage unserer Kunst und oberste Norm ihrer Aesthetik vollständig zu beleuchten.

Wenn trotzdem das polemische, negirende Element in der Ausführung ein Uebergewicht

erlangt, so wird man dieses in Erwägung der besonderen Zeitumstände hoffentlich entschuldigen.

Als ich diese Abhandlung schrieb, waren die Wortführer der Zukunftsmusik eben am lautesten

bei Stimme und mußten wohl

[XII] Leute von meinem Glaubensbekenntniß zur Reaction reizen. Als ich die zweite Auflage veranstaltete, waren eben Lisztʼs Programm-Symphonien hinzugekommen, welche vollständiger, als es bisher gelungen ist,

die selbstständige Bedeutung der Musik abdanken, und diese dem Hörer nur mehr als

gestaltentreibendes Mittel eingeben. Seither besitzen wir nun auch Richard Wagnerʼs „Tristan“, „Nibelungenring“ und seine Lehre von der „unendlichen Melodie“, d. h. die zum Princip erhobene Formlosigkeit, den gesungenen und gegeigten Opiumrausch,

für dessen Cultus ja in Baireuth ein eigener Tempel eröffnet worden ist.

V2.7Man möge es mir zu Gute halten, wenn ich angesichts solcher Zeichen keine Neigung fühlte, den polemischen Theil meiner Schrift zu kürzen oder abzuschwächen, sondern im Gegentheil noch dringender auf das Eine und Unvergängliche in der Tonkunst, auf die musikalische Schönheit hinwies, wie sie unsre großen Meister verkörperten und echt musikalische Erfinder auch in aller Zukunft pflegen werden.

Ed. H.

[1]

I. Die Gefühlsästhetik

1.1Die bisherige Behandlungsweise der musikalischen Aesthetik leidet fast durchaus an dem empfindlichen Mißgriff, daß sie sich nicht sowohl mit der Ergründung dessen, was in der Musik schön ist, als vielmehr mit der Schilderung der Gefühle abgiebt, die sich unser dabei bemächtigen. Diese Untersuchungen entsprechen vollständig dem Standpunkt jener älteren ästhetischen Systeme, welche das Schöne nur in Bezug auf die dadurch wachgerufenen Empfindungen betrachteten und bekanntlich auch die Philosophie des Schönen als eine Tochter der Empfindung (αίσϑησιϛ) aus der Taufe hoben.

1.2An und für sich unphilosophisch, bekommen solche Aesthetiken in ihrer Anwendung auf

die

[2] ätherischeste der Künste geradezu etwas Sentimentales, das, so erquickend als möglich

für schöne Seelen, dem Lernbegierigen äußerst wenig Aufklärung bietet. Wer über das

Wesen der Tonkunst Belehrung sucht, der wünscht eben aus der dunklen Herrschaft des

Gefühls herauszukommen, und nicht – wie ihm in den meisten Handbüchern geschieht –

fortwährend auf das Gefühl verwiesen zu werden.

1.3Der Drang nach einer möglichst objectiven Erkenntniß der Dinge, wie er in unserer Zeit alle Gebiete des Wissens bewegt, muß nothwendig auch an die Erforschung des Schönen rühren. Diese wird ihm nur dadurch genügen können, daß sie mit einer Methode bricht, welche vom subjectiven Gefühl ausgeht, um nach einem poetischen Spaziergang über die ganze Peripherie des Gegenstandes wieder zum Gefühl zurückzukehren. Sie wird, will sie nicht ganz illusorisch werden, sich der naturwissenschaftlichen Methode wenigstens soweit nähern müssen, daß sie versucht, den Dingen selbst an den Leib zu rücken, und zu forschen, was in diesen, losgelöst von den tausendfältig wechselnden Eindrücken, das Bleibende, Objective sei.

1.4 & 1.5Die Poesie und die bildenden Künste sind in ihrer ästhetischen Erforschung und Begründung

dem gleichen Erwerb der Tonkunst weit voraus. Ihre Gelehrten haben größtentheils den

Wahn

[3] abgelegt, es könne die Aesthetik einer bestimmten Kunst durch bloßes Anpassen des

allgemeinen, metaphysischen Schönheitsbegriffs (der doch in jeder Kunst eine Reihe

neuer Unterschiede eingeht) gewonnen werden. Die knechtische Abhängigkeit der Special-Aesthetiken

unter dem obersten metaphysischen Princip einer allgemeinen Aesthetik weicht immer

mehr der Ueberzeugung, daß jede Kunst in ihren eigenen technischen Bestimmungen gekannt,

aus sich selbst heraus begriffen sein will. Das „System“ macht allmälig der „Forschung“

Platz, und diese hält fest an dem Grundsatz, daß die Schönheitsgesetze jeder Kunst

untrennbar sind von den Eigenthümlichkeiten ihres Materials, ihrer Technik.5

[4]

1.6Sodann pflegen die Aesthetiken der redenden und der bildenden Künste sowie ihre praktischen Ausläufer, die Kunstkritiken, bereits die Regel festzuhalten, daß in ästhetischen Untersuchungen vorerst das schöne Object und nicht das empfindende Subject zu erforschen ist.

1.8Die Tonkunst allein scheint diesen sachlichen Standpunkt noch immer nicht erringen zu können. Sie

scheidet streng ihre theoretisch-grammatikalischen Regeln von den ästhetischen Untersuchungen

und liebt es, erstere so trocken verständig, letztere so lyrisch-sentimental als möglich

zu halten. Sich ihren Inhalt als eine selbstständige Art des Schönen klar und scharf

gegenüber zu stellen, war der musikalischen Aesthetik bisher eine unerschwingliche

Anstrengung. Statt dessen treiben da die „Empfindungen“ den alten Spuk bei hellichtem

Tage fort. Das musikalisch Schöne wird nach wie vor nur von Seite seines subjectiven

Eindrucks angesehen, und in Büchern, Kritiken und Gesprächen

[5] täglich bekräftigt, daß die Affecte die einzige ästhetische Grundlage der Tonkunst und allein berechtigt seien, die Grenzen

des Urtheils über dieselbe abzustecken.

1.9Die Musik – so wird uns gelehrt – kann nicht durch Begriffe den Verstand unterhalten, wie die Dichtkunst, ebensowenig durch sichtbare Formen das Auge, wie die bildenden Künste, also muß sie den Beruf haben, auf die Gefühle des Menschen zu wirken. „Die Musik hat es mit den Gefühlen zu thun.“ Dieses „zu thun haben“ ist einer der charakteristischen Ausdrücke der bisherigen musikalischen Aesthetik. Worin der Zusammenhang der Musik mit den Gefühlen, bestimmter Musikstücke mit bestimmten Gefühlen bestehe, nach welchen Naturgesetzen er wirke, nach welchen Kunstgesetzen er zu gestalten sei, darüber ließen uns diejenigen vollkommen im Dunkeln, die eben damit „zu thun“ hatten. Erst wenn man sein Auge ein wenig an dieses Dunkel gewöhnt hat, gelangt man dahin, zu entdecken, daß in der herrschenden musikalischen Anschauung die Gefühle eine doppelte Rolle spielen.

1.10Für’s Erste wird als Zweck und Bestimmung der Musik aufgestellt, sie solle Gefühle oder „schöne Gefühle“ erwecken. Für’s Zweite bezeichnet man die Gefühle als den Inhalt, welchen die Tonkunst in ihren Werken darstellt.

[6]

1.11Beide Sätze haben das Aehnliche, daß der eine genau so falsch ist, wie der andere.

1.12Die Widerlegung des ersteren, die meisten musikalischen Handbücher einleitenden Satzes darf uns nicht lange aufhalten. Das Schöne hat überhaupt keinen Zweck, denn es ist bloße Form, welche zwar nach dem Inhalt, mit dem sie erfüllt wird, zu den verschiedensten Zwecken verwandt werden kann, aber selbst keinen andern hat, als sich selbst. Wenn aus der Betrachtung des Schönen angenehme Gefühle für den Betrachter entstehen, so gehen diese das Schöne als solches nichts an. Ich kann wohl dem Betrachter Schönes vorführen in der bestimmten Absicht, daß er daran Vergnügen finde, allein diese Absicht hat mit der Schönheit des Vorgeführten selbst nichts zu schaffen. Das Schöne ist und bleibt schön, auch wenn es keine Gefühle erzeugt, ja wenn es weder geschaut noch betrachtet wird; also zwar nur für das Wohlgefallen eines anschauenden Subjects, aber nicht durch dasselbe.

1.13Von einem Zweck kann also in diesem Sinn auch bei der Musik nicht gesprochen werden, und die Thatsache, daß diese Kunst in einem lebhaften Zusammenhang mit unseren Gefühlen steht, rechtfertigt keineswegs die Behauptung, es liege in diesem Zusammenhange ihre ästhetische Bedeutung.

1.14Um dieses Verhältniß näher zu untersuchen,

[7] müssen wir vorerst die Begriffe „Gefühl“ und „Empfindung“ – gegen deren Verwechselung

im gewöhnlichen Sprachgebrauch nichts einzuwenden ist – hier streng unterscheiden.

1.15Empfindung ist das Wahrnehmen einer bestimmten Sinnesqualität: eines Tons, einer Farbe. Gefühl das Bewußtwerden einer Förderung oder Hemmung unsers Seelenzustandes, also eines Wohlseins oder Mißbehagens. Wenn ich den Geruch oder Geschmack eines Dinges, dessen Form, Farbe oder Ton mit meinen Sinnen einfach wahrnehme (percipire), so empfinde ich diese Qualitäten; wenn Wehmuth, Hoffnung, Frohsinn oder Haß mich bemerkbar über den gewöhnlichen Seelenzustand emporheben oder unter denselben herabdrücken, so fühle ich.6

1.16Das Schöne trifft zuerst unsere Sinne. Dieser Weg ist ihm nicht eigenthümlich, es

theilt ihn mit allem überhaupt Erscheinenden. Die Empfindung ist Anfang und Bedingung

des ästhetischen Gefallens und bildet erst die Basis des Gefühls, welches stets ein Verhältniß und oft die complicirtesten Verhältnisse voraussetzt. Empfindungen

[8] zu erregen bedarf es nicht der Kunst; ein einzelner Ton, eine einzelne Farbe kann

das. Wie gesagt werden beide Ausdrücke willkürlich vertauscht, meistens aber in älteren

Werken „Empfindung“ genannt, was wir als „Gefühl“ bezeichnen. Unsere Gefühle also, meinen jene Schriftsteller, solle die Musik erregen und uns abwechselnd mit

Andacht, Liebe, Jubel, Wehmuth erfüllen.

1.17Solche Bestimmung hat aber in Wahrheit weder diese, noch eine andere Kunst. Die Kunst hat vorerst ein Schönes darzustellen. Das Organ, womit das Schöne aufgenommen wird, ist nicht das Gefühl,7 sondern die Phantasie, als die Thätigkeit des reinen Schauens.

1.18Merkwürdig ist es, wie die Musiker und älteren Aesthetiker sich nur in dem Contrast

von „Gefühl“ und „Verstand“ bewegen, als läge nicht die Hauptsache gerade inmitten dieses angeblichen Dilemmas. Aus der Phantasie des Künstlers entsteigt das Tonstück

für die Phantasie des Hörers.

[9] Freilich ist die Phantasie gegenüber dem Schönen nicht bloß ein Schauen, sondern ein Schauen mit Verstand, d. i. Vorstellen und Urtheilen, letzteres natürlich mit solcher Schnelligkeit, daß

die einzelnen Vorgänge uns gar nicht zum Bewußtsein kommen, und die Täuschung entsteht,

es geschehe unmittelbar, was doch in Wahrheit von vielfach vermittelnden Geistesprocessen abhängt. Das Wort

„Anschauung“, längst von den Gesichtsvorstellungen auf alle Sinneserscheinungen übertragen,

entspricht überdies trefflich dem Acte des aufmerksamen Hörens, welches ja in einem

successiven Betrachten der Tonformen besteht. Die Phantasie ist dabei keineswegs ein

abgeschlossenes Gebiet: so wie sie ihren Lebensfunken aus den Sinnesempfindungen zog,

sendet sie wiederum ihre Radien schnell an die Thätigkeit des Verstandes und des Gefühls

aus. Dies sind für die echte Auffassung des Schönen jedoch nur Grenzgebiete.

1.19In reiner Anschauung genießt der Hörer das erklingende Tonstück, jedes stoffliche Interesse muß ihm fern liegen. Ein solches ist aber die Tendenz, Affecte in sich erregen zu lassen. Ausschließliche Bethätigung des Verstandes durch das Schöne verhält sich logisch anstatt ästhetisch, eine vorherrschende Wirkung auf das Gefühl ist noch bedenklicher, nämlich gerade pathologisch.

1.20Alles das, von der allgemeinen Aesthetik

[10] längst entwickelt, gilt gleichmäßig für das Schöne aller Künste. Behandelt man also

die Musik als Kunst, so muß man die Phantasie und nicht das Gefühl als die ästhetische Instanz derselben

erkennen. Der bescheidene Vordersatz scheint uns darum räthlich, weil bei dem wichtigen

Nachdruck, welcher unermüdlich auf die durch Musik zu erzielende Sänftigung der menschlichen

Leidenschaften gelegt wird, man in der That oft nicht weiß, ob von der Tonkunst als

von einer polizeilichen, einer pädagogischen oder medicinischen Maßregel die Rede

ist.

1.21Die Musiker sind aber weniger in dem Irrthume befangen, alle Künste gleichmäßig den Gefühlen vindiciren zu wollen, als sie darin vielmehr etwas specifisch der Tonkunst Eigenthümliches sehen. Die Macht und Tendenz, beliebige Affecte im Hörer zu erwecken, sei es eben, was die Musik vor den übrigen Künsten charakterisire.8

[11]

1.22Allein so wenig wir diese Wirkung als die Aufgabe der Künste überhaupt anerkannten,

so wenig können wir in ihr das specifische Wesen der Musik erblicken. Einmal festgehalten, daß die Phantasie das eigentliche Organ des Schönen ist, wird eine secundäre Wirkung auf das Gefühl

in jeder Kunst vorkommen. Bewegt uns nicht ein großes Geschichtsbild mit der Kraft eines Erlebnisses?

Stimmen uns Raphael’s Madonnen nicht zur Andacht, Poussin’s Landschaften nicht zu sehnsüchtiger Wanderlust? Bleibt etwa der Anblick des Straßburger Doms ohne Wirkung auf unser Gemüth? Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Sie

gilt ebenso von der Poesie, ja von mancher außerästhetischen Thätigkeit, z. B. religiöser

Erbauung, Eloquenz u. a. Wir sehen, daß die übrigen Künste ebenfalls stark genug auf

das Gefühl einwirken. Den angeblichen principiellen Unterschied derselben von der

Musik müßte man daher auf ein Mehr oder Weniger dieser Wirkung basiren. Ganz unwissenschaftlich

an sich, hätte dieser Ausweg obendrein die Entscheidung, ob man stärker und tiefer

fühle bei einer Mozartʼschen Symphonie oder bei einem Trauerspiele Shakespeareʼs, bei einem Gedicht von Uhland oder einem Hummelʼschen Rondo, füglich Jedermann selbst zu überlassen. Meint man aber, die Musik wirke

„unmittelbar“ auf das Gefühl, die andern

[12] Künste erst durch die Vermittlung von Begriffen, so fehlt man nur mit andern Worten,

weil, wie wir gesehen, die Gefühle auch von dem Musikalisch-Schönen nur in zweiter

Linie beschäftigt werden sollen, unmittelbar nur die Phantasie. Unzählige Mal wird in musikalischen Abhandlungen die Analogie herbeigerufen,

die zweifellos zwischen der Musik und der Baukunst besteht. Ist aber je einem vernünftigen Architekten beigefallen, die Baukunst habe

den Zweck, Gefühle zu erregen, oder es seien diese der Inhalt derselben?

1.23Jedes wahre Kunstwerk wird sich in irgend eine Beziehung zu unserm Fühlen setzen, keines in eine ausschließliche. Man sagt also gar nichts für das ästhetische Princip der

Musik Entscheidendes, wenn man sie nur ganz allgemein durch ihre Wirkung auf das Gefühl

charakterisirt. Ebenso wenig etwa, als man das Wesen des Weins ergründet, indem man

sich betrinkt. Es wird einzig auf die specifische Art ankommen, wie solche Affecte durch Musik hervorgerufen werden. Statt also an der secundären und unbestimmten Gefühlswirkung

musikalischer Erscheinungen zu kleben, gilt es in das Innere der Werke zu dringen

und die specifische Kraft ihres Eindrucks aus den Gesetzen ihres eigenen Organismus

zu erklären. Ein Maler oder ein Poet überredet sich kaum mehr, Rechenschaft von dem

Schönen seiner Kunst abgelegt zu

[13] haben, wenn er untersuchte, welche „Gefühle“ seine Landschaft oder sein Drama hervorruft:

er wird der zwingenden Macht nachspüren, warum das Werk gefällt und weshalb gerade in dieser und keiner andern Weise. Daß diese Untersuchung,

wie wir später sehen werden, in der Tonkunst viel schwieriger ist als in den andern

Künsten, ja daß das Erforschliche in ihr nur bis zu einer gewissen Tiefe hinabreicht,

berechtigt ihre Kritiker noch lange nicht, Gefühlsaffection und musikalische Schönheit

unmittelbar zu vermengen, statt sie in wissenschaftlicher Methode möglichst getrennt

darzustellen.

1.27Kann überhaupt das Gefühl keine Basis für ästhetische Gesetze sein, so ist obendrein

gegen die Sicherheit des musikalischen Fühlens Wesentliches zu bemerken. Wir meinen

hier nicht bloß die conventionelle Befangenheit, die es ermöglicht, daß unser Fühlen

und Vorstellen oft durch Texte, Ueberschriften und andere bloß accidentielle Ideenassociationen,

besonders in Kirchen-, Kriegs- und Theatercompositionen eine Richtung erhält, welche

wir fälschlich dem Charakter der Musik an sich zuzuschreiben geneigt sind. Vielmehr

ist überhaupt der Zusammenhang eines Tonstückes mit der dadurch hervorgerufenen Gefühlsbewegung

kein unbedingt causaler, sondern es wechselt diese Stimmung mit dem wechselnden Standpunkt

unserer musikalischen

[14] Erfahrungen und Eindrücke. Wir begreifen heute oft kaum, wie unsere Großeltern diese Tonreihe für einen adäquaten Ausdruck gerade dieses Affects ansehen konnten. Dafür ist z. B. die außerordentliche Verschiedenheit ein

Beweis, mit der viele Mozartʼsche, Beethovenʼsche und Weberʼsche Compositionen zur Zeit ihrer Neuheit im Gegensatz zu heute auf die Herzen der

Hörer wirkten. Wie viele Werke von Mozart erklärte man zu ihrer Zeit für das leidenschaftlichste, feurigste und kühnste, was

überhaupt an musikalischen Stimmungsbildern möglich schien. Der Behaglichkeit und

dem reinen Wohlsein, welches aus Haydnʼs Symphonien ausströme, stellte man die Ausbrüche heftiger Leidenschaft, ernstester

Kämpfe, bitterer, schneidender Schmerzen in Mozartʼs9 Musik gegenüber. Zwanzig bis dreißig Jahre später entschied man genau so zwischen Beethoven und Mozart. Die Stelle Mozartʼs als Repräsentanten der heftigen, hinreißenden Leidenschaft nahm Beethoven ein, und Mozart war zu der olympischen Classicität Haydnʼs avancirt. Aehn

[15]liche Wandlungen seiner Anschauung erfährt jeder aufmerksame Musiker im Laufe eines

längeren Lebens an sich selbst. Durch diese Verschiedenheit der Gefühlswirkung ist

jedoch die musikalische Schätzung vieler einst so aufregend wirkender Werke, der ästhetische Genuß, den ihre

Originalität und Schönheit uns heute noch bereitet, an und für sich nicht alterirt. Der Zusammenhang musikalischer

Werke mit gewissen Stimmungen besteht also nicht immer, überall, nothwendig, als ein

absolut Zwingendes, er ist vielmehr unvergleichlich wandelbarer als in jeder andern

Kunst.

1.29So besitzt denn die Wirkung der Musik auf das Gefühl weder die Nothwendigkeit, noch die Ausschließlichkeit, noch die Stetigkeit, welche eine Erscheinung aufweisen müßte, um ein ästhetisches Princip begründen zu können.

1.30Die starken Gefühle selbst, welche die Musik aus ihrem Schlummer wachsingt, und all

die süßen wie schmerzlichen Stimmungen, in die sie uns Halbträumende einlullt: wir

möchten sie nicht durchaus unterschätzen. Zu den schönsten, heilsamsten Mysterien

gehört es ja, daß die Kunst solche Bewegungen ohne irdischen Anlaß, recht von Gottes Gnaden hervorzurufen vermag. Nur gegen die unwissenschaftliche Verwerthung dieser

Thatsachen für ästhetische Principien legen wir Verwahrung ein. Lust und Trauer können

[16] durch Musik in hohem Grade erweckt werden; das ist richtig. Nicht in noch höherem

vielleicht durch den Gewinnst des großen Treffers, oder die Todeskrankheit eines Freundes?

So lange man Anstand nimmt, deshalb ein Lotterieloos den Symphonien, oder ein ärztliches

Bulletin den Ouverturen beizuzählen, so lange darf man auch factisch erzeugte Affecte

nicht als eine ästhetische Specialität der Tonkunst oder eines bestimmten Tonstücks

behandeln. Es wird einzig auf die specifische Art ankommen, wie solche Affecte durch Musik hervorgerufen werden. Wir werden im IV. und V. Kapitel den Einwirkungen der Musik auf das Gefühl die aufmerksamste Betrachtung widmen,

und die positiven Seiten dieses merkwürdigen Verhältnisses untersuchen. Hier, am Eingang unsrer Schrift,

konnte die negative Seite, als Protest gegen ein unwissenschaftliches Princip, nicht

zu scharf hervorgekehrt werden.

1.30.1Der erste, der meines Wissens diese Gefühlsästhetik in der Musik angegriffen hat,

ist Herbart (im 9. Kapitel seiner Encyklopädie). Nachdem er sich gegen die „Deutelei“ von Kunstwerken erklärt hat, sagt er: „Die Traumdeuter und Astrologen haben sich Jahrtausende nicht wollen sagen lassen,

daß ein Mensch träume, weil er schläft, und daß die Gestirne sich bald da bald dort

zeigen, weil sie sich bewegen. So wiederholen

[17] bis auf den heutigen Tag, selbst gute Musikkenner den Satz, die Musik drücke Gefühle

aus, als ob das Gefühl, das etwa durch sie erregt wird und zu dessen Ausdruck sie

eben deshalb, wenn man will, sich gebrauchen läßt, den allgemeinen Regeln des einfachen

und doppelten Contrapunktes zum Grunde läge, auf denen ihr wahres Wesen beruht. Was

mögen doch die alten Künstler, welche die möglichen Formen der Fuge entwickelten,

auszudrücken beabsichtigt haben? Gar nichts wollen sie ausdrücken; ihre Gedanken gingen nicht hinaus, sondern in das innere Wesen der Kunst hinein;

diejenigen aber, die sich auf Bedeutungen legen, verrathen ihre Scheu vor dem Innern und ihre Vorliebe für den äußeren Schein.“ Leider hat Herbart diese gelegentliche Opposition im einzelnen wenig näher begründet, und neben dieser

glänzenden finden sich bei ihm auch manche schiefen Bemerkungen über Musik. Jedenfalls

haben seine obigen Worte, wie wir sogleich sehen werden, nicht die verdiente Beachtung

gefunden.

1.31Anmerkung. Es dünkt uns für den vorliegenden Zweck kaum nothwendig, den Ansichten, deren Bekämpfung

uns beschäftigt, die Namen ihrer Autoren beizusetzen, da diese Ansichten weniger die

Blüthe eigenthümlicher Ueberzeugungen, als vielmehr der Ausdruck einer allgemein gewordenen

traditionellen Denkweise sind. Nur um einen

[18] Einblick in die ausgebreitete Herrschaft dieser Grundsätze zu gewähren, mögen einige

Citate älterer und neuerer Musikschriftsteller aus der großen Menge derer, welche

dafür zu Gebote stehen, hier Platz finden.

- Mattheson: „Wir müssen bei jeder Melodie uns eine Gemüthsbewegung (wo nicht mehr als Eine) zum Hauptzweck setzen.“ (Vollkomm. Capellmeister. S. 143.)

- Neidhardt: „Der Musik Endzweck ist, alle Affecte durch die bloßen Töne und deren Rhythmum, trotz dem besten Redner, rege zu machen.“ (Vorrede zur „Temperatur.“)

- J. N. Forkel versteht unter den „Figuren in der Musik“ „dasselbe, was sie in der Dichtkunst und Redekunst sind, nämlich der Ausdruck der unterschiedenen Arten, nach welchen sich Empfindungen und Leidenschaften äußern“. (Ueber die Theorie der Musik. Göttingen 1777. S. 26.)

- I. Mosel definirt die Musik als „die Kunst, bestimmte Empfindungen durch geregelte Töne auszudrücken“.

- C. F. Michaelis: „Musik ist die Kunst des Ausdrucks von Empfindungen durch Modulation der Töne. Sie ist die Sprache der Affecte“ etc. (Ueber den Geist der Tonkunst, 2. Versuch. 1800. S. 29.)

- Marpurg: „Der Zweck, den der Componist sich in seiner Arbeit vorsetzen soll, ist, die Natur nachzuahmen …. die Leidenschaften nach seinem Willen zu regen …. die Bewegungen der Seele, die Neigungen des Herzens nach dem Leben zu schildern.“ (Krit. Musikus, 1. Band. 1750. 40. Stück.)

[19]

- W. Heinse: „Der Hauptendzweck der Musik ist die Nachahmung oder vielmehr Erregung der Leidenschaften.“ (Musikal. Dialoge. 1805. S. 30.)

- J. J. Engel: „Eine Sinfonie, eine Sonate u. s. w. muß die Ausführung einer Leidenschaft, die aber in mannigfaltige Empfindungen ausbeugt, enthalten.“ (Ueber musik. Malerei. 1780. S. 29.)

- J. Ph. Kirnberger: „Ein melodischer Satz (Thema) ist ein verständlicher Satz aus der Sprache der Empfindung, der einen empfindsamen Zuhörer die Gemüthslage, die ihn hervorgebracht hat, fühlen läßt.“ (Kunst des reinen Satzes, II. Theil. S. 152.)

- Pierer’s Universallexikon (2. Auflage): „Musik ist die Kunst, durch schöne Töne Empfindungen und Seelenzustände auszudrücken. Sie steht höher als die Dichtkunst, welche nur (!) mit dem Verstande erkennbare Stimmungen darzustellen vermag, da die Musik ganz unerklärliche Empfindungen und Ahnungen ausdrückt.“

- G. Schilling’s Universallexikon der Tonkunst bringt unter dem Artikel „Musik“ die gleiche Erklärung.

- Koch definiert die Musik als die „Kunst, ein angenehmes Spiel der Empfindungen durch Töne auszudrücken“. (Musik. Lexikon: „Musik.“)

- A. André: „Musik ist die Kunst, Töne hervorzubringen, welche Empfindungen und Leidenschaften schildern, erregen und unterhalten.“ (Lehrbuch der Tonkunst I.)

- Sulzer: „Musik ist die Kunst, durch Töne unsre Leidenschaften auszudrücken, wie in der Sprache durch Worte.“ (Theorie der schönen Künste.)

[20]

- J. W. Böhm: „Nicht den Verstand, nicht die Vernunft, sondern nur das Gefühlsvermögen beschäftigen der Saiten harmonische Töne.“ (Analyse des Schönen der Musik. Wien 1830. S. 62.)

- Gottfried Weber: „Die Tonkunst ist die Kunst, durch Töne Empfindungen auszudrücken.“ (Theorie der Tonsetzkunst, 2. Aufl. I. Bd. S. 15.)

- F. Hand: „Die Musik stellt Gefühle dar. Jedes Gefühl und jeder Gemüthszustand hat an sich und so auch in der Musik seinen besondern Ton und Rhythmus.“ (Aesthetik der Tonkunst, I. Band. 1837. §. 24.)

- Amadeus Autodidaktus: „Die Tonkunst entquillt und wurzelt nur in der Welt der geistigen Gefühle und Empfindungen. Musikalisch melodische Töne (!) erklingen nicht dem Verstande, welcher Empfindungen ja nur beschreibt und zergliedert, … sie sprechen zu dem Gemüth“ etc. (Aphorismen über Musik. Leipzig 1847. S. 329.)

- Fermo Bellini: „Musica è l’arte, che esprime i sentimenti e le passioni col mezzo di suoni.“ (Manuale di Musica. Milano, Ricordi. 1853.)

- Friedrich Thiersch, Allgemeine Aesthetik (Berlin 1846) §. 18. S. 101: „Die Musik ist die Kunst, durch Wahl und Verbindung der Töne Gefühle und Stimmungen des Gemüthes auszudrücken oder zu erregen.“

- A. v. Dommer: Elemente der Musik (Leipzig 1862): „Aufgabe der Tonkunst: Die Tonkunst soll Gefühle und durch das Gefühl Vorstellungen in uns erregen.“ (S. 174.)

[21]

- Rich. Wagner, „Das Kunstwerk der Zukunft“ (1850. Gesamm. Schr. III, 99 und ähnlich sonst): „Das Organ des Herzens ist der Ton, seine künstlerisch bewußte Sprache die Tonkunst.“ In den späteren Schriften freilich werden Wagner’s Definitionen noch nebelhafter; da ist ihm Musik gleich „Kunst des Ausdrucks“ überhaupt (in „Oper und Drama“, ges. Schriften III, 343), die ihm als „Idee der Welt“ befähigt scheint, „das Wesen der Dinge in seiner unmittelbarsten Kundgebung zu erfassen“ u. s. w. („Beethoven“, 1870. S. 6 ff.)

[22]

II. Die „Darstellung von Gefühlen“ ist nicht Inhalt der Musik

2.1Theils als Consequenz dieser Theorie, welche die Gefühle für das Endziel musikalischer Wirkung erklärt, theils als Correctiv derselben, wird der Satz aufgestellt: die Gefühle seien der Inhalt, welchen die Tonkunst darzustellen habe.

2.2Die philosophische Untersuchung einer Kunst drängt zu der Frage nach dem Inhalt derselben. Die Verschiedenheit des Inhalts der Künste (unter einander) und die damit

zusammenhängende Grundverschiedenheit ihrer Gestaltung folgt mit Nothwendigkeit aus

der Verschiedenheit der Sinne, an welche sie gebunden sind. Jeder Kunst eignet ein Kreis von Ideen, welche sie

mit ihren Ausdrucksmitteln, als Ton, Wort, Farbe, Stein dar

[23] stellt. Das einzelne Kunstwerk verkörpert demnach eine bestimmte Idee als Schönes

in sinnlicher Erscheinung. Diese bestimmte Idee, die sie verkörpernde Form, und die

Einheit beider sind Bedingungen des Schönheitsbegriffs, von welchen keine wissenschaftliche

Ergründung irgend einer Kunst sich mehr trennen kann.

2.3Was Inhalt eines Werks der dichtenden oder bildenden Kunst sei, läßt sich mit Worten ausdrücken und auf Begriffe zurückführen. Wir sagen: dies Bild stellt ein Blumenmädchen vor, diese Statue einen Gladiator, jenes Gedicht eine That Rolandʼs. Das mehr oder minder vollkommene Aufgehen des so bestimmten Inhalts in der künstlerischen Erscheinung begründet dann unser Urtheil über die Schönheit des Kunstwerks.

2.4Als Inhalt der Musik hat man ziemlich einverständlich die ganze Stufenleiter menschlicher Gefühle genannt, weil man in diesen den Gegensatz zu begrifflicher Bestimmtheit und daher

die richtige Unterscheidung von dem Ideal der bildenden und dichtenden Kunst gefunden

glaubte. Demnach seien die Töne und ihr kunstreicher Zusammenhang bloß Material, Ausdrucksmittel,

wodurch der Componist die Liebe, den Muth, die Andacht, das Entzücken darstellt. Diese

Gefühle in ihrer reichen Mannigfaltigkeit seien die Idee, welche den irdischen Leib

des Klanges angethan,

[24] um als musikalisches Kunstwerk auf Erden zu wandeln. Was uns an einer reizenden Melodie,

sinnigen Harmonie ergötzt und erhebt, sei nicht diese selbst, sondern was sie bedeutet:

das Flüstern der Zärtlichkeit, das Stürmen der Kampflust.

2.5Um auf festen Boden zu gelangen, müssen wir vorerst solche altverbundene Metaphern schonungslos trennen: Das Flüstern? Ja; – aber keineswegs der „Sehnsucht“; das Stürmen? Allerdings, doch nicht der „Kampflust“. In der That besitzt die Musik das Eine oder das Andre; sie kann flüstern, stürmen, rauschen, – das Lieben und Zürnen aber trägt nur unser eigenes Herz in sie hinein.

2.6Die Darstellung eines bestimmten Gefühls oder Affectes liegt gar nicht in dem eigenen Vermögen der Tonkunst.

2.7Es stehen nämlich die Gefühle in der Seele nicht isolirt da, so daß sie sich aus ihr gleichsam herausheben ließen von einer Kunst, welcher die Darstellung der übrigen Geistesthätigkeiten verschlossen ist. Sie sind im Gegentheil abhängig von physiologischen und pathologischen Voraussetzungen, sind bedingt durch Vorstellungen, Urtheile, kurz durch eben das ganze Gebiet verständigen und vernünftigen Denkens, welchem man das Gefühl so gern als ein Gegensätzliches gegenüberstellt.

[25]

2.8Was macht denn ein Gefühl zu diesem bestimmten Gefühl? Zur Sehnsucht, Hoffnung, Liebe? Etwa die bloße Stärke oder Schwäche, das Wogen

der inneren Bewegung? Gewiß nicht. Diese kann bei verschiedenen Gefühlen gleich sein

und auch wieder bei demselben Gefühl, in mehreren Individuen, zu andern Zeiten, verschieden.

Nur auf Grundlage einer Anzahl – im Momente starken Fühlens vielleicht unbewußter

– Vorstellungen und Urtheile kann unser Seelenzustand sich zu eben diesem bestimmten

Gefühl verdichten. Das Gefühl der Hoffnung ist untrennbar von der Vorstellung eines

glücklicheren Zustandes, welcher kommen soll und mit dem gegenwärtigen verglichen

wird. Die Wehmuth vergleicht ein vergangenes Glück mit der Gegenwart. Das sind ganz

bestimmte Vorstellungen, Begriffe. Ohne sie, ohne diesen Gedankenapparat kann man das gegenwärtige Fühlen nicht „Hoffnung“, nicht „Wehmuth“ nennen,

er macht sie dazu. Abstrahirt man von ihm, so bleibt eine unbestimmte Bewegung, allenfalls

die Empfindung allgemeinen Wohlbefindens oder Mißbehagens. Die Liebe kann ohne die Vorstellung einer geliebten Persönlichkeit, ohne den Wunsch und das

Streben nach der Beglückung, Verherrlichung, dem Besitz dieses Gegenstandes nicht

gedacht werden. Nicht die Art der bloßen Seelenbewegung, sondern ihr begriff

[26]licher Kern, ihr wirklicher, historischer Inhalt macht sie zur Liebe. Ihrer Dynamik nach kann diese ebensogut sanft als stürmisch, ebensowohl froh als schmerzlich auftreten

und bleibt doch immer Liebe. Diese Betrachtung allein reicht hin, zu zeigen, daß Musik

nur jene verschiedenen begleitenden Adjectiva ausdrücken könne, nie das Substantivum,

die Liebe selbst. Ein bestimmtes Gefühl (eine Leidenschaft, ein Affect) existirt als

solches niemals ohne einen wirklichen historischen Inhalt, der eben nur in Begriffen

dargelegt werden kann. Begriffe kann die Musik als „unbestimmte Sprache“ zugestandener

Weise nicht wiedergeben – ist da nicht die Folgerung psychologisch unablehnbar, daß

sie auch bestimmte Gefühle nicht auszudrücken vermag? Die Bestimmheit der Gefühle ruht ja gerade in deren begrifflichem Kern.

2.9Wie es komme, daß Musik dennoch Gefühle, wie Wehmuth, Frohsinn u. dergl. erregen kann (nicht muß), das wollen wir später, wo vom subjectiven Eindruck der Musik die Rede sein wird,

untersuchen. Hier mußte bloß theoretisch festgestellt werden, ob die Musik fähig sei,

ein bestimmtes Gefühl darzustellen. Die Frage war zu verneinen, da die Bestimmtheit der Gefühle von concreten Vorstellungen

und Begriffen nicht getrennt werden kann, welche letztere außer dem

[27] Gestaltungsbereich der Musik liegen. – Einen gewissen Kreis von Ideen hingegen kann die Musik mit ihren eigensten Mitteln reichlichst darstellen. Dies sind,

entsprechend dem sie aufnehmenden Organ, unmittelbar alle diejenigen Ideen, welche

auf hörbare Veränderungen der Kraft, der Bewegung, der Proportionen sich beziehen,

also die Idee des Anschwellenden, des Absterbenden, des Eilens, Zögerns, des künstlich

Verschlungenen, des einfach Fortschreitenden u. dergl. – Es kann ferner der ästhetische

Ausdruck einer Musik anmuthig genannt werden, sanft, heftig, kraftvoll, zierlich,

frisch: lauter Ideen, welche in Tonverbindungen eine entsprechende sinnliche Erscheinung

finden. Wir können diese Eigenschaftswörter daher unmittelbar von musikalischen Bildungen gebrauchen, ohne an die ethische Bedeutung zu denken, welche sie für das

menschliche Seelenleben haben, und die eine geläufige Ideenassociation so schnell

zur Musik heranbringt, ja mit den rein musikalischen Eigenschaften unter der Hand

zu verwechseln pflegt.

2.10Die Ideen, welche der Componist darstellt, sind vor Allem und zuerst rein musikalische. Seiner Phantasie erscheint eine bestimmte schöne Melodie. Sie soll nichts Anderes

sein als sie selbst. Wie aber jede concrete Erscheinung auf ihren höheren Gattungsbegriff,

auf die sie zunächst

[28] erfüllende Idee hinweist, und so fort immer höher und höher bis zur absoluten Idee,

so geschieht es auch mit den musikalischen Ideen. So wird z. B. dieses sanfte, harmonisch ausklingende Adagio die Idee des Sanften, Harmonischen überhaupt zur schönen Erscheinung bringen. Die allgemeine Phantasie, welche gern die Ideen der

Kunst in Bezug zum eigenen, menschlichen Seelenleben setzt, wird dies Ausklingen noch

höher, z. B. als den Ausdruck milder Resignation eines in sich versöhnten Gemüthes

auffassen, und kann vielleicht sofort bis zur Ahnung eines ewigen jenseitigen Friedens aufsteigen.

2.11Auch die Poesie und bildende Kunst stellen vorerst ein Concretes dar. Erst mittelbar kann das Bild eines Blumenmädchens auf die allgemeinere Idee mädchenhafter Zufriedenheit und Anspruchslosigkeit, ein beschneiter Kirchhof auf die Idee der irdischen Vergänglichkeit hinweisen. Gerade so, nur mit ungleich unsicherer und willkürlicherer Deutung, kann der Hörer in diesem Musikstück die Idee jugendlichen Genügens, in jenem die Idee der Vergänglichkeit heraushören; allein ebensowenig als in den genannten Bildern sind diese abstracten Ideen der Inhalt des musikalischen Werkes; von einer Darstellung des „Gefühls der Vergänglichkeit“, des „Gefühls der jugendlichen Genügsamkeit“ kann nun vollends keine Rede sein.

[29]

2.12Es giebt Ideen, welche durch die Tonkunst vollkommen repräsentirt werden und trotzdem nicht als Gefühl vorkommen, sowie umgekehrt Gefühle von solcher Mischung das Gemüth bewegen können, daß sie in keiner durch Musik darstellbaren Idee ihre adäquate Bezeichnung finden.

2.13Was kann also die Musik von den Gefühlen darstellen, wenn nicht deren Inhalt?

2.14Nur das Dynamische derselben. Sie vermag die Bewegung eines psychischen Vorganges nach den Momenten:

schnell, langsam, stark, schwach, steigend, fallend nachzubilden. Bewegung ist aber

nur eine Eigenschaft, ein Moment des Gefühls, nicht dieses selbst. Gemeiniglich glaubt

man, das darstellende Vermögen der Musik genügend zu begrenzen, wenn man behauptet,

sie könne keineswegs den Gegenstand eines Gefühls bezeichnen, wohl aber das Gefühl selbst, z. B. nicht das Object einer

bestimmten Liebe, wohl aber „Liebe“. Sie kann dies in Wahrheit ebensowenig. Nicht

Liebe, sondern nur eine Bewegung kann sie schildern, welche bei der Liebe oder auch

einem andern Affect vorkommen kann, immer jedoch das Unwesentliche seines Charakters

ist. „Liebe“ ist ein abstracter Begriff, so gut wie „Tugend“ und „Unsterblichkeit“.

Die Versicherung der Theoretiker, Musik habe keine abstracten Begriffe darzustellen,

ist überflüssig; denn keine Kunst kann

[30] dies. Daß nur Ideen, d. i. lebendig gewordene Begriffe Inhalt künstlerischer Verkörperung sind, versteht

sich von selbst.10 Aber auch die Ideen der Liebe, des Zornes, der Furcht können Instrumentalwerke nicht zur Erscheinung bringen,

weil zwischen jenen Ideen und schönen Tonverbindungen kein nothwendiger Zusammenhang

besteht. Welches Moment dieser Ideen istʼs denn also, dessen die Musik sich in der

That so wirksam zu bemächtigen weiß? Es ist die Bewegung (natürlich in dem weiteren Sinne, der auch das Anschwellen und Abschwächen des einzelnen

Tones oder Accordes als „Bewegung“ auffaßt). Sie bildet das Element, welches die Tonkunst

mit den Gefühlszuständen gemeinschaftlich hat, und das sie schöpferisch in tausend

Abstufungen und Gegensätzen zu gestalten vermag.

2.14.1Der Begriff der Bewegung ist bisher in den Untersuchungen des Wesens und der Wirkung der Musik auffallend vernachlässigt worden; er dünkt uns der wichtigste und fruchtbarste.

2.15Was uns außerdem in der Musik bestimmte Seelenzustände zu malen scheint, ist symbolisch.

[31]

2.16Wie die Farben, so besitzen nämlich die Töne schon von Haus aus und in ihrer Vereinzelung symbolische Bedeutung, welche außerhalb und vor aller künstlerischen Absicht wirkt. Jede Farbe athmet eigenthümlichen Charakter: sie ist uns keine bloße Ziffer, welche durch den Künstler lediglich eine Stellung erhält, sondern eine Kraft, schon von Natur aus in sympathetischen Zusammenhang mit gewissen Stimmungen gesetzt. Wer kennt nicht die Farbendeutungen, wie sie in ihrer Einfachheit gang und gäbe, oder durch feinere Geister zu poetischem Raffinement gehoben werden? Wir verbinden Grün mit dem Gefühl der Hoffnung, Blau mit der Treue. Rosenkranz erkennt in Rothgelb „anmuthige Würde“, in Violett „philisterhafte Freundlichkeit“ u. s. w. (Psychologie, 2. Aufl. S. 102.)

2.17In ähnlicher Weise sind uns die elementaren Stoffe der Musik: Tonarten, Accorde und

Klangfarben schon an sich Charaktere. Wir haben auch eine nur zu geschäftige Auslegekunst für die Bedeutung musikalischer

Elemente; Schubartʼs Symbolik der Tonarten bietet in ihrer Art ein Seitenstück zu Goetheʼs Deutung der Farben. Es folgen jedoch diese Elemente (Töne, Farben) in ihrer künstlerischen

Verwendung ganz anderen Gesetzen, als jene Wirkung ihrer isolirten Erscheinung. So

wenig auf einem Historienbild jedes

[32] Roth uns Freude, jedes Weiß Unschuld bedeutet, ebensowenig wird in einer Symphonie

alles As-dur uns eine schwärmerische, alles H-moll eine menschenfeindliche Stimmung

erwecken, oder jeder Dreiklang Befriedigung, jeder verminderte Septaccord Verzweiflung.

Auf ästhetischem Boden neutralisiren sich derlei elementare Selbstständigkeiten unter

der Gemeinsamkeit höherer Gesetze. Von einem Ausdrücken oder Darstellen ist solche Naturbeziehung weit entfernt. „Symbolisch“ nannten wir sie, indem sie den

Inhalt keineswegs unmittelbar darstellt, sondern eine von diesem wesentlich verschiedene

Form bleibt. Wenn wir im Gelben Eifersucht, in G-dur Heiterkeit, in der Cypresse Trauer

sehen, so hat diese Deutung einen physiologisch-psychologischen Zusammenhang mit Bestimmtheiten

dieser Gefühle, allein es hat ihn eben nur unsere Deutung, nicht die Farbe, der Ton,

die Pflanze an und für sich. Man kann daher weder von einem Accord an sich sagen,

er stelle ein bestimmtes Gefühl dar, noch weniger thut er das im Zusammenhang des

Kunstwerkes.

2.18Ein anderes Mittel für den angeblichen Zweck, außer der Analogie der Bewegung und der Symbolik der Töne, hat die Musik nicht.

2.19Läßt sich somit ihr Unvermögen, bestimmte Gefühle darzustellen, leicht aus der Natur

der

[33] Töne deduciren, so scheint es fast unbegreiflich, daß es auf dem Erfahrungswege nicht

noch viel schneller ins allgemeine Bewußtsein gedrungen ist. Versuche Jemand, dem

noch so viele Gefühlssaiten aus einem Instrumentalstück anklingen, mit klaren Gründen

nachzuweisen, welcher Affect den Inhalt desselben bilde. Die Probe ist unerläßlich. – Hören wir z. B. Beethovenʼs Ouverture zu „Prometheus“. Was das aufmerksame Ohr des Kunstfreundes in stetiger Folge aus ihr vernimmt, ist

ungefähr Folgendes: Die Töne des 1. Tactes perlen nach einem Fall in die Unterquarte

rasch und leise aufwärts, wiederholen sich genau im 2.; der 3. und 4. Tact führen

denselben Gang in größerem Umfang weiter, die Tropfen des in die Höhe getriebenen

Springbrunnens perlen herab, um in den nächsten vier Tacten dieselbe Figur und dasselbe

Figurenbild auszuführen. Vor dem geistigen Sinn des Hörers erbaut sich also in der Melodie die Symmetrie zwischen dem 1. und dem 2. Tacte, dann dieser beiden Tacte zu den zwei

folgenden, endlich der vier ersten Tacte als eines großen Bogens gegen den gleich

großen correspondirenden der folgenden vier Tacte. Der den Rhythmus markirende Baß bezeichnet den Anfang der ersten drei Tacte mit je einem Schlag, den

vierten mit zwei Schlägen; in gleicher Weise bei den folgenden vier Tacten. Hier ist

also der vierte

[34] Tact gegen die drei ersten eine Verschiedenheit, welche durch die Wiederholung in

den nächsten vier Tacten symmetrisch wird und das Ohr als ein Zug der Neuheit im alten

Gleichgewicht erfreut. Die Harmonie in dem Thema zeigt uns wieder das Correspondiren eines großen und zweier kleinen Bogen:

dem C-dur-Dreiklang in den vier ersten Tacten entspricht der Secundaccord im fünften

und sechsten, dann der Quintsextaccord im siebenten und achten Tact. Dies wechselseitige

Correspondiren zwischen Melodie, Rhythmus und Harmonie erzeugt ein symmetrisches und

doch abwechslungsvolles Bild, welches durch die Klangfarben der verschiedenen Instrumente

und den Wechsel der Tonstärke noch reichere Lichter und Schatten erhält.

[35]

2.20Einen weiteren Inhalt als den eben angedeuteten vermögen wir durchaus nicht in dem Thema zu erkennen, am wenigsten ein Gefühl zu nennen, welches es darstellte oder im Hörer erwecken müßte. Solche Zergliederung macht freilich ein Gerippe aus blühendem Körper, geeignet, alle Schönheit, aber auch alle falsche Deutelei zu zerstören.

2.21 & 2.22Wie mit diesem ganz zufällig gewählten Motiv geht es mit jedem andern Instrumentalthema.

Eine große Klasse von Musikfreunden hält es bloß für ein Characteristicum der älteren

„classischen“ Musik, den Affecten abhold zu sein, und giebt von vornherein zu, daß

Niemand in einer der 48 Fugen und Präludien aus J. S. Bachʼs „wohltemperirtem Clavier“ ein Gefühl werde nachweisen können, das den Inhalt derselben bilde. So dilettantisch

und willkürlich diese Unterscheidung auch ist, welche in dem Umstand, daß in der älteren

Musik der Selbstzweck noch unverkennbarer, die Deutbarkeit schwieriger und weniger

verlockend erscheint, ihre Erklärung findet, – der Beweis

[36] wäre dadurch schon hergestellt, daß die Musik nicht Gefühle erwecken und zum Gegenstand

haben muß. Das ganze Gebiet der Figuralmusik fiele hinweg. Müssen aber große, historisch wie

ästhetisch begründete Kunstgattungen ignorirt werden, um einer Theorie Haltbarkeit

zu erschleichen,11 dann ist diese falsch. Ein Schiff muß untergehen, sobald es auch nur ein Leck hat. Wem dies nicht genügt, der mag ihr immerhin den ganzen Boden ausschlagen.

Er spiele das Thema irgend einer Mozartʼschen oder Haydnʼschen Symphonie, eines Beethovenʼschen Adagios, eines Mendelssohnʼschen Scherzos, eines Schumannʼschen oder Chopinʼschen Clavierstückes, den Stamm unserer gehaltvollsten Musik; oder auch die populärsten

Ouverturenmotive von Auber, Donizetti, Flotow. Wer tritt hinzu und getraut sich, ein bestimmtes Gefühl als Inhalt dieser Themen

aufzuzeigen? Der Eine wird „Liebe“ sagen. Möglich. Der Andere meint „Sehnsucht“. Vielleicht.

Der Dritte fühlt „Andacht“. Niemand kann das widerlegen. Und so fort. Heißt dies nun

ein bestimmtes Gefühl darstellen, wenn

[37] Niemand weiß, was eigentlich dargestellt wird? Ueber die Schönheit und Schönheiten des Musikstückes

werden wahrscheinlich Alle übereinstimmend denken, von dem Inhalt Jeder verschieden. Darstellen heißt aber einen Inhalt klar, anschaulich produciren, ihn uns vor Augen „daher stellen“.

Wie mag man nun dasjenige als das von einer Kunst Dargestellte bezeichnen, welches, das ungewisseste, vieldeutigste Element derselben, einem ewigen

Streit unterworfen ist?

2.23Wir haben absichtlich Instrumentalsätze zu Beispielen gewählt. Denn nur was von der Instrumentalmusik behauptet werden kann,

gilt von der Tonkunst als solcher. Wenn irgend eine allgemeine Bestimmtheit der Musik

untersucht wird, etwas so ihr Wesen und ihre Natur kennzeichnen, ihre Grenzen und

Richtung feststellen soll, so kann nur von der Instrumentalmusik die Rede sein. Was

die Instrumentalmusik nicht kann, von dem darf nie gesagt werden, die Musik könne es; denn nur sie ist reine, absolute Tonkunst. Ob man nun die Vocal- oder die Instrumentalmusik an Werth und Wirkung vorziehen

wolle, – eine unwissenschaftliche Procedur, bei der meist dilettantische Einseitigkeit

das Wort führt, – man wird stets einräumen müssen, daß der Begriff „Tonkunst“ in einem

auf Textworte componirten Musikstück nicht rein aufgehe. In

[38] einer Vocalcomposition kann die Wirksamkeit der Töne nie so genau von jener der Worte,

der Handlung, der Decoration getrennt werden, daß die Rechnung der verschiedenen Künste

sich streng sondern ließe. Sogar Tonstücke mit bestimmten Ueberschriften oder Programmen

müssen wir ablehnen, wo es sich um den „Inhalt“ der Musik handelt. Die Vereinigung

mit der Dichtkunst erweitert die Macht der Musik, aber nicht ihre Grenzen.12

[39]

2.24Wir haben in der Vocalcomposition ein untrennbar verschmolzenes Product vor uns, aus

[40] dem es nicht mehr möglich ist, die Größe der einzelnen Factoren zu bestimmen. Wenn

es sich um die Wirkung der Dichtkunst handelt, so wird es Niemand einfallen, die Oper als Beleg hervorzuheben; es braucht größerer Verleugnung, aber nur derselben Einsicht,

um bei den Grundbestimmungen musikalischer Aesthetik ein Gleiches zu thun.

2.25Die Vocalmusik illuminirt die Zeichnung des Gedichtes.13 Wir haben in den musikalischen Ele

[41]menten Farben von größter Pracht und Zartheit erkannt, von symbolischer Bedeutsamkeit

obendrein. Sie werden vielleicht ein mittelmäßiges Gedicht zur innigsten Offenbarung

des Herzens umwandeln. Trotzdem sind es die Töne nicht, welche in einem Gesangstücke darstellen, sondern der Text. Die Zeichnung, nicht das Colorit bestimmt den dargestellten Gegenstand.

Wir appelliren an das Abstractionsvermögen des Hörers, das sich irgend eine dramatisch

wirksame Melodie abgelöst von aller dichterischen Bestimmung rein musikalisch vorstellen wolle. Man wird z. B.

in einer sehr wirksamen dramatischen Melodie, welche Zorn auszudrücken hat, an und für sich keinen weiteren psychischen Ausdruck finden, als

den einer raschen, leidenschaftlichen Bewegung. Worte einer leiden

[42]schaftlich bewegten Liebe, also das gerade Gegentheil, werden vielleicht gleich richtig durch dieselbe Melodie

interpretirt sein.

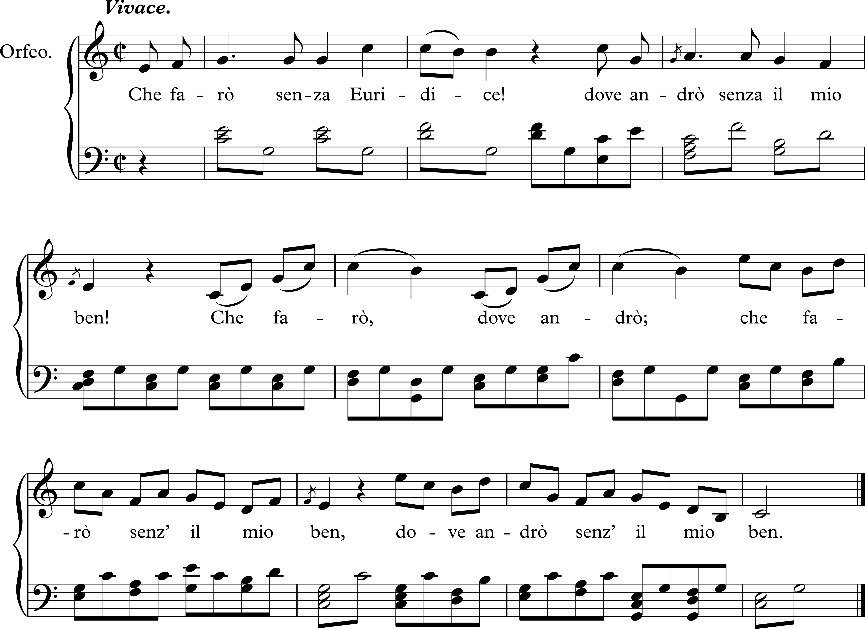

2.26Als die Arie des Orpheus: „J’ai perdu mon Euridice, / Rien n’égale mon malheur“ / Tausende (und darunter Männer wie J. J. Rousseau) zu Thränen rührte, bemerkte ein Zeitgenosse Gluckʼs, Boyé, daß man dieser Melodie ebenso gut, ja weit richtiger die entgegengesetzten Worte unterlegen könnte: „J’ai trouvé mon Euridice, / Rien n’égale mon bonheur.“ /

2.27Wir setzen den Anfang der Arie, der Kürze wegen mit Clavierbegleitung, doch genau nach der italienischen Originalpartitur her:

[43]

2.28Wir sind zwar durchaus nicht der Meinung, daß in diesem Falle der Componist ganz freizusprechen sei, indem die Musik für den Ausdruck schmerzlichster Traurigkeit gewiß weit bestimmtere Töne besitzt. Allein wir wählen aus Hunderten gerade dies Beispiel, einmal weil es den Meister trifft, dem die größte Genauigkeit im dramatischen Ausdruck zugeschrieben wird, sodann weil mehrere Generationen an dieser Melodie das Gefühl höchsten Schmerzes bewunderten, welche die mit ihr verbundenen Worte aussprechen.

2.29Allein auch weit bestimmtere und ausdrucksvollere Gesangsstellen werden, losgelöst von ihrem Text, uns höchstens rathen lassen, welches Gefühl sie ausdrücken. Sie gleichen Silhouetten, deren Original wir meistens erst erkennen, wenn man uns gesagt hat, wer das sei.

[44]

2.30Was hier an Einzelnem gezeigt wurde, erweist sich ebenso an größerem und größtem Umfang.

Man hat ganzen Gesangstücken oft andere Texte unterlegt. Wenn man Meyerbeerʼs „Hugenotten“ mit Veränderung des Schauplatzes, der Zeit, der Personen, der Begebenheit und der

Worte als „Ghibellinen in Pisa“ aufführt, so stört ohne Zweifel die ungeschickte Mache einer solchen Umarbeitung,

allein der rein musikalische Ausdruck wird nicht im Mindesten beleidigt. Und doch

soll das religiöse Gefühl, der Glaubensfanatismus geradezu die Springfeder der „Hugenotten“ bilden, welche in den „Ghibellinen“ ganz entfällt. Der Choral Lutherʼs darf hier nicht eingewendet werden; er ist ein Citat. Als Musik paßt er zu jeder Confession. – Hat der Leser nie das fugirte Allegro aus

der Ouverture zur „Zauberflöte“ als Vocalquartett sich zankender Handelsjuden gehört? Mozartʼs Musik, an der nicht eine Note geändert ist, paßt zum Entsetzen gut auf den niedrigkomischen

Text, und man kann sich in der Oper nicht herzlicher an dem Ernst der Composition

erfreuen, als man hier über die Komik derselben lachen muß. Derlei Belege für das

weite Gewissen jedes musikalischen Motivs und jedes menschlichen Affectes ließen sich

zahllos vorbringen. Die Stimmung religiöser Andacht gilt mit Recht für eine der musikalisch

am

[45] wenigsten vergreifbaren. Nun giebt es unzählige deutsche Dorf- oder Marktkirchen, wo zur heiligen Wandlung das „Alphorn“ von Proch oder die Schlußarie aus der „Somnambule“ (mit dem koketten Decimensprung „in meine Arme“) oder Aehnliches auf der Orgel vorgetragen wird. Jeder Deutsche, der nach Italien kommt, hört mit Staunen in den Kirchen die bekanntesten Opernmelodien von Rossini, Bellini, Donizetti und Verdi. Diese und noch weltlichere Stücke, wenn sie nur halbwegs placiden Charakters klingen,

sind weit entfernt, die Gemeinde in ihrer Andacht zu stören, im Gegentheil pflegt

Alles aufs Aeußerste erbaut zu sein. Wäre die Musik an sich im Stande, religiöse Andacht

als Inhalt darzustellen, so würde solch ein quid pro quo ebenso unmöglich sein, als

daß der Prediger statt seiner Exhorte eine Tieckʼsche Novelle oder einen Parlamentsact von der Kanzel recitirte. Unsere größten Meister

geistlicher Tonkunst bieten Beispiele in Fülle für unsern Satz. Namentlich Händel verfuhr hierin mit großartiger Ungenirtheit. Winterfeld hat nachgewiesen, daß viele der berühmtesten und ob ihres frommen Ausdrucks bewundertsten

Stücke im „Messias“ aus den weltlichen, meist erotischen Duetten herübergenommen sind, welche Händel (1711–1712) für die Churprinzessin Caroline von Hannover auf Madrigale von Mauro

[46] Ortensio gesetzt hatte. Die Musik zu dem 2. Duett: „Nò, di voi non uoʼ fidarmi, / Cieco amor, crudel beltà; / Troppo siete menzognere / Luchinghiere deità!“ / 14 verwendete Händel unverändert in Tonart und Melodie für den Chor im ersten Theil des Messias: „Denn uns ist ein Kind geboren“. – Der dritte Satz desselben Duetts „Sò per prova i vostri inganni“ hat dieselben Motive wie der Chor im 2. Theil des Messias „Wie Schafe gehen“. Das Madrigal Nr. 16 (Duett für Sopran und Alt) ist im Wesentlichen ganz übereinstimmend

mit dem Duett im 3. Theil des Messias: „O Tod, wo ist dein Stachel“; – dort lautet der Text: „Si tu non lasci amore / Mio cor, ti pentirai, / Lo so ben io!” /

2.31Von den zahlreichen anderen Beispielen bei Seb. Bach sei nur an sämmtliche madrigalische Stücke des „Weihnachts-Oratoriums“ erinnert, die bekanntlich aus ganz verschiedenen weltlichen Gelegenheitscantaten arglos herübergenommen sind.

[47] Und Gluck, von dem uns gelehrt wird, er habe die hohe dramatische Wahrheit seiner Musik nur

dadurch erreicht, daß er jede Note genau der bestimmten Situation anpaßte, ja seine

Melodie aus dem Tonfall der Verse selbst zog, – Gluck hat in die „Armida“ nicht weniger als fünf Musikstücke aus seinen älteren italienischen Opern herübergenommen. (Vgl. m. „Moderne Oper“ S. 16.) Man sieht, daß die Vocalmusik, deren Theorie niemals das Wesen der Tonkunst bestimmen kann, auch praktisch nicht

im Stande ist, die aus dem Begriff der Instrumentalmusik gewonnenen Grundsätze Lügen

zu strafen.

2.32Der von uns bekämpfte Satz ist übrigens so in Fleisch und Blut der gangbaren ästhetisch-musikalischen

Anschauung eingedrungen, daß auch alle seine Descendenten und Seitenverwandten sich

gleicher Unantastbarkeit erfreuen. Dazu gehört die Theorie von der Nachahmung sichtbarer

oder unmusikalisch hörbarer Gegenstände durch die Tonkunst. Mit besonderer Wohlweisheit

wird uns bei der Frage von der „Tonmalerei“ immer wieder versichert, die Musik könne

keineswegs die außer ihrem Bereich liegende Erscheinung selbst malen, sondern nur das Gefühl, welches dadurch in uns erzeugt wird. Gerade umgekehrt. Die Musik kann nur die äußere

Erscheinung nachzuahmen trachten, niemals aber das durch sie bewirkte,

[48] specifische Fühlen. Das Fallen der Schneeflocken, das Flattern der Vögel, den Aufgang

der Sonne kann ich nur dadurch musikalisch malen, daß ich analoge, diesen Phänomenen

dynamisch verwandte Gehörseindrücke hervorbringe. In Höhe, Stärke, Schnelligkeit,

Rhythmus der Töne bietet sich dem Ohr eine Figur, deren Eindruck jene Analogie mit der bestimmten Gesichtswahrnehmung hat, welche

Sinnesempfindungen verschiedener Gattung gegen einander erreichen können. Wie es physiologisch

ein „Vicariren“ eines Sinnes für den andern bis zu einer gewissen Grenze giebt, so

auch ästhetisch ein gewisses Vicariren eines Sinneseindruckes für den anderen. Da

zwischen der Bewegung im Raume und jener in der Zeit, zwischen der Farbe, Feinheit,

Größe eines Gegenstandes und der Höhe, Klangfarbe, Stärke eines Tones wohlbegründete

Analogie herrscht, so kann man in der That einen Gegenstand musikalisch malen, das

„Gefühl“ aber in Tönen schildern zu wollen, das der fallende Schnee, der krähende

Hahn, der zuckende Blitz in uns hervorbringt, ist einfach lächerlich.

2.33Obgleich, meines Erinnerns, alle musikalischen Theoretiker auf dem Grundsatz, die

Musik könnte bestimmte Gefühle darstellen, stillschweigend folgern und weiter bauen,

so hinderte doch manche ein richtiges Gefühl, ihn geradezu anzuerkennen.

[49] Der Mangel begrifflicher Bestimmtheit in der Musik störte sie und ließ sie den Satz dahin ändern: die Tonkunst

habe nicht etwa bestimmte, wohl aber „unbestimmte Gefühle“ zu erwecken und darzustellen. Vernünftiger Weise kann man damit nur meinen, die

Musik solle die Bewegung des Fühlens, abgezogen von dem Inhalt desselben, dem Gefühlten, enthalten; das also,

was wir das Dynamische der Affecte genannt und der Musik vollständig eingeräumt haben. Dies Element der Tonkunst

ist aber kein „Darstellen unbestimmter Gefühle“. Denn „Unbestimmtes“ „darstellen“

ist ein Widerspruch. Seelenbewegungen als Bewegungen an sich, ohne Inhalt, sind kein

Gegenstand künstlerischer Verkörperung, weil diese ohne die Frage: was bewegt sich

oder wird bewegt, nirgend Hand anlegen kann. Das Richtige an dem Satz, nämlich die

involvirte Forderung, Musik solle kein bestimmtes Gefühl schildern, ist ein lediglich negatives Moment. Was aber ist das Positive, das

Schöpferische im musikalischen Kunstwerk? Ein unbestimmtes Fühlen als solches ist

kein Inhalt; soll eine Kunst sich dessen bemächtigen, so kommt Alles darauf an, wie es geformt wird. Jede Kunstthätigkeit besteht aber im Individualisiren, in dem Prägen des Bestimmten aus dem Unbestimmten, des Besondern aus dem Allgemeinen.

Die Theorie der

[50] „unbestimmten Gefühle“ verlangt das gerade Gegentheil. Man ist hier noch schlimmer

daran, als bei dem früheren Satz; man soll glauben, daß die Musik etwas darstelle,

und weiß doch niemals was. Sehr einfach ist von hier der kleine Schritt zu der Erkenntniß,

daß die Musik gar keine, weder bestimmte noch unbestimmte Gefühle schildert. Welcher Musiker hätte aber diese

durch unvordenklichen Besitz ersessene Reichsdomäne seiner Kunst aufgeben wollen?15

2.34Unser Resultat ließe vielleicht noch der Meinung Raum, daß die Darstellung bestimmter

Gefühle für die Musik zwar ein Ideal sei, das sie niemals ganz erreichen, dem sie

sich aber immer

[51] mehr nähern könne und solle. Die vielen großsprechenden Redensarten von der Tendenz

der Musik, die Schranken ihrer Unbestimmtheit zu durchbrechen und concrete Sprache

zu werden, die beliebten Lobpreisungen solcher Compositionen, an welchen man dies

Bestreben wahrnimmt, oder wahrzunehmen vermeint, zeugen von der wirklichen Verbreitung

solcher Ansicht.

2.35Allein noch entschiedener, als wir die Möglichkeit musikalischer Gefühlsdarstellung bekämpften, haben wir die Meinung abzuwehren, als könne diese jemals das ästhetische Princip der Tonkunst abgeben.

2.36Das Schöne in der Musik würde mit der Genauigkeit der Gefühlsdarstellung auch dann nicht congruiren, wenn diese möglich wäre. Nehmen wir diese Möglichkeit für einen Moment an, um uns praktisch zu überzeugen.

2.37Offenbar können wir diese Fiction nicht an der Instrumentalmusik versuchen, welche die Nachweisung bestimmter Affecte von selbst verwehrt, sondern nur an der Vocalmusik, der das Betonen vorgezeichneter Seelenzustände zukommt.16

[52]

2.38Hier bestimmen die dem Componisten vorliegenden Worte das zu schildernde Object; die Musik hat die Macht es zu beleben, zu commentiren,

ihm in mehr oder weniger hohem Grade den Ausdruck individueller Innerlichkeit zu verleihen.

Sie thut dies durch möglichste Charakteristik der Bewegung und durch Verwerthung der

den Tönen innewohnenden Symbolik. Faßt sie als Hauptgesichtspunkt den Text ins Auge,

und nicht die eigene ausgeprägte Schönheit, so kann sie es zu hoher Individualisirung,

ja zu dem Scheine bringen, sie allein stelle wirklich das Gefühl dar, welches in den

Worten bereits unverrückbar, wenngleich steigerungsfähig vorlag. Diese Tendenz erreicht

in der Wirkung etwas Aehnliches mit dem vorgeblichen „Darstellen eines Affectes als Inhalt des bestimmten Musikstücks“. Gesetzt den Fall, jene wirkliche

und diese angebliche Kraft der Tonkunst wären congruent, die Gefühlsdarstellung möglich

und Inhalt der Musik, so würden wir folgerichtig solche Compositionen die vollkommensten

nennen, welche die Aufgabe am bestimmtesten lösen. Allein wer kennt nicht Tonwerke von höchster Schönheit ohne solchen

[53] Inhalt? (wir erinnern an Bach’s Fugen und Präludien). Umgekehrt giebt es Vocalcompositionen, welche ein bestimmtes

Gefühl aufs Genaueste, innerhalb der eben erklärten Grenzen abzuconterfeien suchen,

und welchen die Wahrheit dieses Schilderns über jedes andere Princip geht. Bei näherer Betrachtung gelangen

wir zu dem Ergebniß, daß das rücksichtslose Anschmiegen solcher musikalischen Schilderung

meist in umgekehrtem Verhältniß steht zu ihrer selbstständigen Schönheit, daß also

die declamatorisch-dramatische Genauigkeit und die musikalische Vollendung nur die Hälfte Weges mit einander fortschreiten, dann aber sich trennen.

2.39Am deutlichsten zeigt dies das Recitativ, als diejenige Form, welche am unmittelbarsten und bis auf den Accent des einzelnen

Wortes sich dem declamatorischen Ausdruck anschmiegt, nicht mehr anstrebend, als einen

getreuen Abguß bestimmter, meist rasch wechselnder Gemüthszustände. Dies müßte, als

wahre Verkörperung jener Lehre, die höchste, vollkommenste Musik sein; in der That

aber sinkt diese im Recitativ ganz zur Dienerin herab und verliert ihre selbstständige

Bedeutung. Ein Beweis, daß der Ausdruck bestimmter Seelenvorgänge mit der Aufgabe

der Musik nicht congruirt, sondern in letzter Consequenz derselben hemmend entgegensteht.

Man spiele ein längeres

[54] Recitativ mit Hinweglassung der Worte, und frage dann nach seinem musikalischen Werth

und Bedeuten. Diese Probe muß aber jede Musik aushalten, welcher allein wir die hervorgebrachte Wirkung zuschreiben sollen.

2.40Keineswegs auf das Recitativ beschränkt, können wir vielmehr an den höchsten und erfülltesten Kunstformen dieselbe Bestätigung finden, wie die musikalische Schönheit stets geneigt sei, dem speciell Ausdrückenden zu weichen, weil jene ein selbstständiges Entfalten, dieses ein dienendes Verleugnen erheischt.

2.41Steigen wir empor vom declamatorischen Princip im Recitativ zum dramatischen in der

Oper. Die Musikstücke in Mozartʼs Opern stehen im vollem Einklang mit ihrem Text. Hört man selbst die complicirtesten,

die Finales, ohne Text, so werden Mittelglieder etwa unklar bleiben, die Hauptpartien

und deren Ganzes aber an sich schöne Musik sein. Das gleichmäßige Genügen an die musikalischen

und die dramatischen Anforderungen gilt bekanntlich darum mit Recht für das Ideal

der Oper. Daß jedoch das Wesen derselben eben dadurch ein steter Kampf ist zwischen dem Princip der dramatischen Genauigkeit und dem der musikalischen Schönheit,

ein unaufhörliches Concediren des einen an das andere, dies ist meines Wissens nie

erschöpfend entwickelt worden.

[55] Nicht die Unwahrheit, daß sämmtliche handelnde Personen singen, macht das Princip der Oper schwankend und schwierig – solche Illusionen geht die

Phantasie mit großer Leichtigkeit ein – die unfreie Stellung aber, welche Musik und

Text zu einem fortwährenden Ueberschreiten oder Nachgeben zwingt, macht, daß die Oper

wie ein constitutioneller Staat auf einem steten Kampfe zweier berechtigter Gewalten

beruht. Dieser Kampf, in dem der Künstler bald das eine, bald das andere Princip muß

siegen lassen, ist der Punkt, aus welchem alle Unzulänglichkeiten der Oper entspringen,

und alle Kunstregeln auszugehen haben, welche eben für die Oper Entscheidendes sagen wollen. In ihre Consequenzen verfolgt, müssen das musikalische

und das dramatische Princip einander nothwendig durchschneiden. Nur sind die beiden

Linien lang genug, um dem menschlichen Auge eine beträchtliche Strecke hindurch parallel zu scheinen.

2.42Aehnliches gilt vom Tanze, wie wir in jedem Ballet beobachten können. Je mehr er die schöne Rhythmik seiner

Formen verläßt, um mit Gesticulation und Mimik sprechend zu werden, bestimmte Gedanken und Gefühle auszudrücken, desto mehr nähert er sich

der formlosen Bedeutsamkeit der bloßen Pantomime. Die Steigerung des dramatischen

Princips im Tanze wird im

[56] selben Maß eine Verletzung seiner plastisch-rhythmischen Schönheit. Ganz wie ein gesprochenes Drama oder ein reines Instrumentalwerk vermag eine Oper nie dazustehen.

Darum wird das Augenmerk des echten Operncomponisten wenigstens ein stetes Verbinden

und Vermitteln sein, niemals ein principiell unverhältnißmäßiges Vorherrschen des

einen oder des andern Moments. Im Zweifel wird er sich aber für die Bevorzugung der musikalischen Forderung entscheiden, denn die Oper ist vorerst Musik, nicht Drama. Man kann dies

leicht an der eigenen, sehr verschiedenen Intention ermessen, mit der man ein Drama

besucht, oder aber eine Oper desselben Sujets. Die Vernachlässigung des musikalischen

Theils wird uns immer weit empfindlicher treffen.17

[57]

2.43Die größte kunstgeschichtliche Bedeutung des berühmten Streites zwischen den Gluckisten und den Piccinisten liegt für uns darin, daß dabei der innere Conflict der Oper durch den Widerstreit ihrer beiden Factoren, des musikalischen und des dramatischen,

zum erstenmal ausführlich zur Sprache kam. Freilich geschah dies ohne ein wissenschaftliches

Bewußtsein von der unermeßlichen principiellen Bedeutung des Entscheides. Wer sich

die lohnende Mühe nicht gereuen läßt, auf die Quellen jenes Musikstreites selbst zurückzugehen,18 wird wahrnehmen, wie darin auf der reichen Scala zwischen Grobheit und Schmeichelei

die ganze witzige Fechtergewandtheit französischer Polemik herrscht, zugleich aber eine solche Unmündigkeit in der Auffassung des

principiellen Theiles, ein solcher Mangel an tieferem Wissen, daß für die musikalische

Aesthetik ein Resultat

[58] aus diesen langjährigen Debatten nicht zu Tage steht. – Die bevorzugtesten Köpfe: Suard und Abbé Arnaud auf Gluckʼs Seite, Marmontel und La Harpe wider ihn, gingen zwar wiederholt über die Kritik Gluckʼs hinaus zu einer Beleuchtung des dramatischen Princips in der Oper und seines Verhältnisses zum musikalischen; allein sie behandelten dieses Verhältniß wie eine Eigenschaft der Oper unter vielen,

nicht aber als das innerste Lebensprincip derselben. Sie hatten keine Ahnung, daß

von der Entscheidung dieses Verhältnisses die ganze Existenz der Oper abhänge. Merkwürdig

ist, wie ganz nahe insbesondere Gluckʼs Gegner einigemal dem Punkte sind, von dem aus der Irrthum des dramatischen Princips

vollkommen erschaut und besiegt werden mag. So sagt de la Harpe im Journal de Politique et de Littérature vom 5. October 1777: „On objecte, quiʼil nʼest pas naturel, de chanter un air de cette nature dans une

situation passionée, que cʼest un moyen dʼarrêter la scène et de nuir à lʼeffet. Je

trouve ces objections absolument illusoires. Dʼabord dès quʼon admet le chant, il

faut lʼadmettre le plus beau possible, et il nʼest pas plus naturel de chanter mal,

que de chanter bien. Tous les arts sont fondées sur des conventions, sur des données.

Quand je viens à lʼopéra, cʼest pour

[59] entendre la musique. Je nʼignore pas, quʼAlceste ne faisait ses Adieux à Admète en chantant un air; mais comme Alceste est sur le théâtre pour chanter, si je retrouve sa douleur et son amour dans un air

bien melodieux, je jouirai de son chant en mʼintéressant à son infortune.“ Sollte man glauben, daß La Harpe selbst nicht erkannte, wie prächtig er da auf festem Boden stand? Denn bald darauf

läßt er sich beikommen, das Duo zwischen Agamemnon und Achilles in der „Iphigenia“ aus dem Grunde zu bekämpfen, „weil es sich durchaus nicht mit der Würde dieser beiden Helden vertrage, daß sie

zu gleicher Zeit redeten“. Damit hatte er jenen festen Boden, das Princip der musikalischen Schönheit, verlassen und verrathen, das Princip des Gegners stillschweigend, ja unbewußt

anerkennend.

2.44Je consequenter man das dramatische Princip in der Oper rein halten will, ihr die Lebensluft der musikalischen Schönheit

entziehend, desto siecher schwindet sie dahin, wie ein Vogel unter der Luftpumpe.

Man muß nothwendig bis zum rein gesprochenen Drama zurückkommen, womit man wenigstens den Beweis hat, daß die Oper wirklich unmöglich ist, wenn man nicht dem musikalischen Princip (mit vollem Bewußtsein seiner realitätfeindlichen Natur) die Ober

[60]herrschaft in der Oper einräumt. In der wirklichen künstlerischen Ausübung ist diese

Wahrheit auch niemals geleugnet worden, und selbst der strengste Dramatiker, Gluck, stellt zwar die falsche Theorie auf, die Opernmusik habe nichts Anderes zu sein,

als eine gesteigerte Declamation – in der Ausübung bricht aber die musikalische Natur des Mannes oft genug durch, und stets zum großen Vortheil seines Werkes. Dasselbe

gilt von Richard Wagner. Für unseren Zusammenhang ist nur scharf hervorzuheben, daß der Hauptgrundsatz Wagnerʼs, wie er ihn im ersten Band von „Oper und Drama“ ausspricht: „Der Irrthum der Oper als Kunstgenre besteht darin, daß ein Mittel (die Musik) zum

Zweck, der Zweck (das Drama) aber zum Mittel gemacht wird,“ – auf falschem Boden steht. Denn eine Oper, in der die Musik immer und wirklich nur als Mittel zum dramatischen Ausdruck gebracht wird, ist ein musikalisches Unding.19

[61]

2.44.1Eine Consequenz des Wagner’schen Satzes (von Mittel und Zweck) wäre u. A. auch, daß alle Componisten schweres

Unrecht gethan haben, wenn sie zu mittelmäßigen Texten und Situationen

[62] mehr als mittelmäßige Musik zu machen suchten, und wir ebenso schweres Unrecht begehen,

jene Musik zu lieben.

[63]

2.45Die Verbindung der Poesie mit der Musik und der Oper ist eine Ehe zur linken Hand. Je näher wir diese morganatische Ehe betrachten, welche die musikalische Schönheit mit dem bestimmt vorgeschriebenen Inhalt eingeht, desto trügerischer dünkt uns ihre Unauflöslichkeit.

2.46Wie kommt es, daß wir in jedem Gesangstück manche kleine Aenderung vornehmen können, welche die Richtigkeit des Gefühlsausdrucks nicht im Mindesten schwächend, doch die Schönheit des Motivs sogleich vernichtet? Das wäre unmöglich, wenn die letztere in der ersten läge. Wie kommt es, daß manches Gesangstück, welches seinen Text tadellos ausdrückt, uns unleidlich schlecht erscheint? Vom Standpunkt des Gefühlsprincips kann man ihm nicht beikommen. Was bleibt also das Princip des Schönen in der Tonkunst, nachdem wir die Gefühle, als dafür unzureichend, abgelehnt?

2.47Ein ganz anderes selbstständiges Element, das wir sogleich näher betrachten wollen.

[64]

III. Das Musikalisch-Schöne

3.1Wir sind bisher negativ zu Werke gegangen und haben lediglich die irrige Voraussetzung abzuwehren gesucht, daß das Schöne der Musik in dem Darstellen von Gefühlen bestehen könne.

3.2Nun haben wir den positiven Gehalt zu jenem Umriß hinzuzubringen, indem wir die Frage beantworten, welcher Natur das Schöne der Tondichtung sei.

3.3Es ist ein specifisch Musikalisches. Darunter verstehen wir ein Schönes, das unabhängig und unbedürftig eines von Außen

her kommenden Inhalts, einzig in den Tönen und ihrer künstlerischen Verbindung liegt.

Die sinnvollen Beziehungen in sich reizvoller Klänge, ihr

[65] Zusammenstimmen und Widerstreben, ihr Fliehen und sich Erreichen, ihr Aufschwingen

und Ersterben, – dies ist, was in freien Formen vor unser geistiges Anschauen tritt

und als schön gefällt.

3.4Das Urelement der Musik ist Wohllaut, ihr Wesen Rhythmus. Rhythmus im Großen, als die Uebereinstimmung eines symmetrischen Baues, und Rhythmus im Kleinen, als die wechselnd-gesetzmäßige Bewegung einzelner Glieder im Zeitmaß. Das Material, aus dem der Tondichter schafft, und dessen Reichthum nicht verschwenderisch genug gedacht werden kann, sind die gesammten Töne, mit der in ihnen ruhenden Möglichkeit zu verschiedener Melodie, Harmonie und Rhythmisirung. Unausgeschöpft und unerschöpflich waltet vor Allem die Melodie, als Grundgestalt musikalischer Schönheit; mit tausendfachem Verwandeln, Umkehren, Verstärken bietet die Harmonie immer neue Grundlagen; beide vereint bewegt der Rhythmus, die Pulsader musikalischen Lebens, und färbt den Reiz mannigfaltiger Klangfarben.

3.5Fragt es sich nun, was mit diesem Tonmaterial ausgedrückt werden soll, so lautet die

Antwort: Musikalische Ideen. Eine vollständig zur Erscheinung gebrachte musikalische Idee aber ist bereits selbstständiges

Schöne, ist Selbstzweck

[66] und keineswegs erst wieder Mittel oder Material zur Darstellung von Gefühlen und Gedanken.

3.6Der Inhalt der Musik sind tönend bewegte Formen.

3.7In welcher Weise uns die Musik schöne Formen ohne den Inhalt eines bestimmten Affectes bringen kann, zeigt uns entfernt bereits

ein Zweig der Ornamentik in der bildenden Kunst: die Arabeske. Wir erblicken geschwungene Linien, hier sanft sich neigend, dort kühn emporstrebend,

sich findend und loslassend, in kleinen und großen Bogen correspondirend, scheinbar

incommensurabel, doch immer wohlgegliedert, überall ein Gegen- oder Seitenstück begrüßend,

eine Sammlung kleiner Einzelheiten und doch ein Ganzes. Denken wir uns nun eine Arabeske

nicht todt und ruhend, sondern in fortwährender Selbstbildung vor unsern Augen entstehend.

Wie die starken und feinen Linien einander verfolgen, aus kleiner Biegung zu prächtiger

Höhe sich heben, dann wieder senken, sich erweitern, zusammenziehen und in sinnigem

Wechsel von Ruhe und Anspannung das Auge stets neu überraschen! Da wird das Bild schon

höher und würdiger. Denken wir uns vollends diese lebendige Arabeske als thätige Ausströmung

eines künstlerischen Geistes, der die ganze Fülle seiner Phantasie unablässig in die

Adern dieser Bewegung ergießt, – wird

[67] dieser Eindruck dem musikalischen nicht einigermaßen nahekommend sein?